fortsetzung

Subtext/argumente: 2.25.00 bis

2.25.18

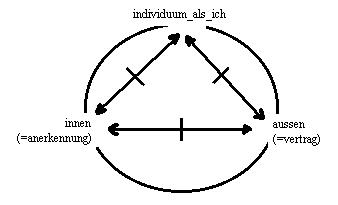

2.25.00

die wiederholung des gedankens:

2.62.08/(c/06), in einer graphik.

Die momente:

individuum als ich

innen(=anerkennung)

aussen(=vertrag)

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>innen(=anerkennung)

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>aussen(=vertrag)

3.rel.: innen(=anerkennung)<==|==>aussen(=vertrag)

graphik: 100

(2.62.08/(c/06))<==//

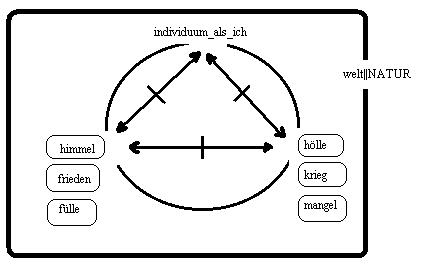

2.25.01

die wiederholung des gedankens:

2.63.23/(c/01/*3), in einer graphik(a). Die momente sind:

1.moment: das individuum

als ich

2.moment: der himmel, der frieden,

die fülle(b)

3.moment: die hölle, der krieg,

der mangel.

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>himmel(frieden,fülle)

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>hölle(krieg,mangel)

3.rel.: himmel(frieden,fülle)<==|==>hölle(krieg,mangel)(c).

graphik: 101

---

(a)

in die graphik einbezogen

ist der fall in der anmerkung: (d).

(b)

die fülle im sinn von

überfluss; alles ist verfügbar und an nichts mangelt es.

(c)

das zeichen: welt||NATUR

zur klarstellung eingefügt.

(2.63.23/(c/01/*3))<==//

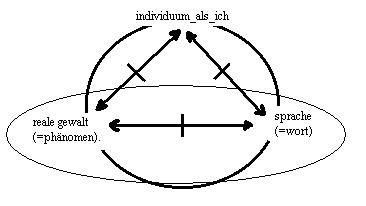

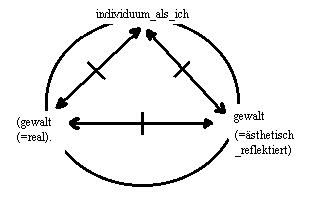

2.25.02

die wiederholung des gedankens:

2.63.13/(f), in einer graphik(a).

Das vermittelnde moment ist das individuum als ich in der funktion des

ausgeschlossenen dritten moments(b).

Die momente:

1.moment: das individuum

als ich

2.moment: die reale gewalt(=phänomen)

3.moment: die sprache(=wort).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>reale

gewalt(=phänomen)

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>sprache(=wort)

3.rel.: reale gewalt(=phänomen)<==|==>sprache(=wort).

graphik: 102a

----

(a)

in seiner struktur ist die

graphik vergleichbar mit dem argument: 2.63.05/(f).

Die termini in den momenten: 2 und 3, sind entsprechend angepasst.

...

1.moment: das individuum als ich

2.moment: (gewalt(=real) //(=die

reale gewalt(=phänomen))

3.moment: (gewalt(=ästhetisch_reflektiert)

//(=sprache(=wort)).

graphik: 102b

(a)<==//

(a)<==//

(b)

die problematische 3.relation

ist mit einer elipse in dünnem strich markiert.

(b)<==//

(2.63.13/(f))<==//

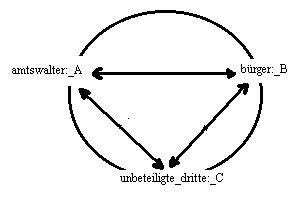

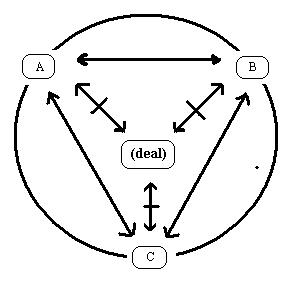

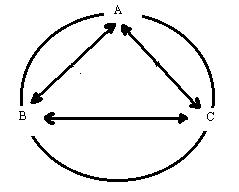

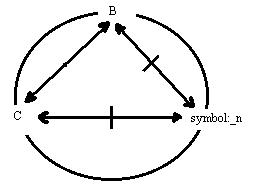

2.25.03

die wiederholung des gedankens:

2.53.37/(f), in einer graphik. Die korruption ist eine ménage à

trois, die durch einen deal affiziert ist. Die beteiligten: "der amtswalter:_A,

der bürger:_B und der unbeteiligte_dritte:_C" sind durch wechselseitige

relationen miteinander relationiert(a).

Die relationen:

1.rel.: amtswalter:_A<==>bürger:_B

2.rel.: amtswalter:_A<==>unbeteiligte_dritte:_C

3.rel.: bürger:_B<==>unbeteiligte_dritte:_C.

graphik: 103a

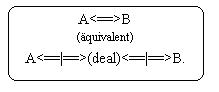

In dieser ménage à

trois ist der deal eine sache, die prima vista nur die relation zwischen

A und B betrifft, die wechselseitige relation in zwei abhängige relationen

transformierend:

1.rel.: A<==|==>(deal)

2.rel.: (deal)<==|==>B.

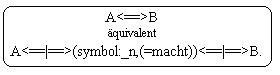

Die relation A<==>B, ist äquivalent

mit der situation: A<==|==>(deal)<==|==>B.

graphik: 103b

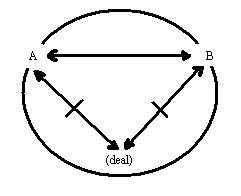

Dasselbe dargestellt im schema des

trialektischen modus.

Die relationen:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: A<==|==>(deal)

3.rel.: (deal)<==|==>B.

graphik: 103c

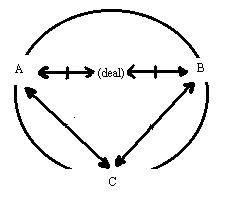

In der ménage à trois

affiziert der deal zwischen A und B immer den unbeteiligten dritten: C,

dargestellt im schema des trialektischen modus.

Die relationen:

1.rel.: A<==|==>(deal)<==|==>B

2.rel.: A<==>C

3.rel.: B<==>C.

graphik: 103d

Dieser gedanke, den deal in das zentrum

stellend, zeigt secunda vista eine komplexe struktur, in der 2 schemata

im trialektischen modus, die graphiken: 103a und 103c, übereinandergeschichtet

sind.

graphik: 103e

Zusatz. Der deal zwischen A und B

hat eine gedoppelte vermittlungsfunktion, in der allein die machtverhältnisse

zwischen allen, die es betrifft, gespiegelt sein können. Zum ersten

erscheint die reale machtverteilung zwischen A und B in der maske der herrschaft,

zum zweiten die macht, präziser das ausmaass der ohnmacht des unbeteiligten

dritten: C, zu A und B. Die differenzen in der verfügbarkeit der machtmittel

bewirken das verhalten aller beteiligten, vor allem dann, wenn der fall

als skandal publik geworden ist.

----

(a)

aus pragmatischen gründen

ohne weitere erklärungen in den graphiken auf die buchstaben: "A,

B und C" reduziert. (a)<==//

(2.53.37/(f))<==//

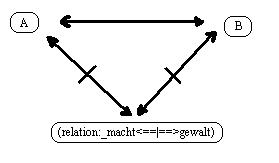

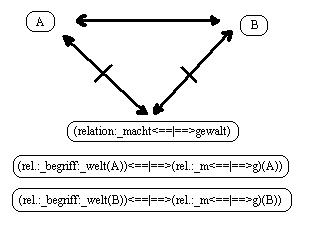

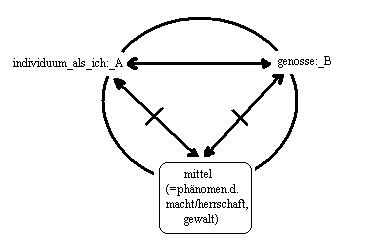

2.25.04

die wiederholung des gedankens:

2.53.18/(b), in einer graphik.

In seiner grundform ist das schema

im trialektischen modus überschaubar.

Die momente: "individuum als ich:

A, der genosse: B, und die relation: macht<==|==>gewalt,"(a).

Die relationen:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: A<==|==>(relation:_macht<==|==>gewalt)

3.rel.: B<==|==>(relation:_macht<==|==>gewalt)

graphik: 104a

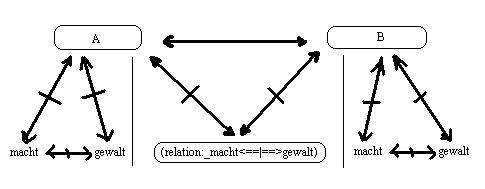

In der analyse sind zwei varianten

der interpretation möglich(b).

Variante 1:

Das individuum als ich:

A, und sein genosse: B, jeder für sich, machen die relation: macht<==|==>gewalt,

zum gegenstand ihrer analyse und zerlegen die relation in ihre teile. Das

ergebnis sind zwei schemata, die nicht identisch fallen können. Sie

werden in der graphik nebeneinander gestellt, die grundform als 3.schema

dazwischen, abgetrennt durch einen dünnen strich.

Die relationen sind: )

1.rel.: (A_oder_B)<==|==>macht

2.rel.: (A_oder_B)<==|==>gewalt

3.rel.: macht(A_oder_B)<==|==>gewalt(A_oder_B).

graphik: 104b

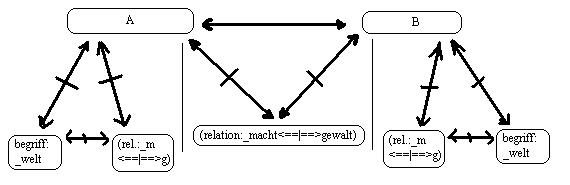

Variante 2:

Das problem ist die relation:

macht<==|==>gewalt,(c)

die das individuum als ich: A, und sein genosse: B, im horizont ihres begriffs

von welt interpretieren. Die momente in den schemata sind: "das individuum

als ich: A, oder sein genosse: B, die relation: macht<==|==>gewalt,

jeweils in der interpretation des A oder des B, und es ist der begriff:

welt, den beide, jeder für sich, denken. Das ergebnis sind zwei schemata,

die nicht identisch fallen können. Sie werden in der graphik nebeneinander

gestellt, die grundform als 3.schema dazwischen, abgetrennt durch einen

dünnen strich.

Die relationen:

1.rel.: (A_oder_B)<==|==>begriff:_welt(A_oder_B)

2.rel.: (A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B)

3.rel.: begriff:_welt(A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B).

graphik: 104c

Das resultat der analyse kann akzeptiert

werden oder auch nicht, aber wie dem auch sei, die resultate der analyse

werden dann zu einem problem, das ist die dialektik der macht und der gewalt,

wenn in der synthetisierenden reflexion, sowohl vom individuum als ich

als auch vom genossen gedacht, die 3.relation: begriff:_welt(A_oder_B)<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B),

in die grundform eingesetzt wird. In der diskussion stehen dann de facto

drei varianten, deren differenzpunkt der jeweilige begriff: welt, ist,

der aber, weil die relation: macht<==|==>gewalt, für sich als phänomen

mit sich identisch, über kreuz verknüpfbar ist(d).

Die momente: "individuum als ich:

A, der genosse: B, und die relation: macht<==|==>gewalt, oder die relationen:

(rel.:_begriff:_welt(A_oder_B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A_oder_B))".

Die relationen:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: A<==|==>(rel.:_m<==|==>g)

//oder(rel.:_begriff:_welt(A))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A)) //oder

(rel.:_begriff:_welt(B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(B))

3.rel.: B<==|==>(rel.:_m<==|==>g)

//oder(rel.:_begriff:_welt(A))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(A)) //oder

(rel.:_begriff:_welt(B))<==|==>(rel.:_m<==|==>g)(B))

graphik: 104d

----

(a)

in den graphiken aus pragmatischen

gründen auf die buchstaben: A und B verkürzt. Alle graphiken

ohne das zeichen: kreis, für den begriff: welt.

(a)<==//

(b)

weitere varianten sind denkbar,

aber diese bleiben dem rezipienten des arguments überlassen.

(b)<==//

(c)

die formel: "relation: macht<==|==>gewalt,"

ist aus technischem grund verkürzt auf das zeichen: rel.:_m<==|==>g.

(c)<==//

(d)

die verknüpfungen über

kreuz sind wegen ihrer komplexität in der graphischen darstellung

unübersichtlich und werden deshalb nicht gesondert ausgewiesen.

(d)<==//

(2.53.18/(b))<==//

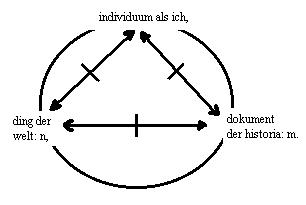

2.25.05

die wiederholung des gedankens:

2.53.24/(b/02), in einer graphik.

Die ausgangssituation ist überschaubar(a).

Die momente sind: individuum als

ich, ding der welt: n, und dokument der historia: m.

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>ding_der_welt:_n

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>dokument_der_historia:_m

3.rel.: ding_der_welt:_n<==|==>dokument_der_historia:_m.

graphik: 105

----

(a) die situation erscheint dann

komplex, wenn der genosse in die reflexion einbezogen wird, der in analytischer

absicht ausgeschlossen bleiben soll(01). Es liegen jeweils die gleichen

schemata vor mit der differenz, dass an der stelle des individuums als

ich der genosse erscheint. Diese schemata sind in ihrer struktur gleich,

sie erscheinen als gleich, aber sie können sich bis zum wechselseitigen

ausschluss unterscheiden. Das ding der welt: n, identisch mit sich selbst,

kann erstens als beliebiges weltding interpretiert werden, zweitens als

das bestimmte dokument der historia: m. Die differenz ist nicht im ding

der welt verortet, wohl aber im individuum als ich und seinem genossen,

die es unterscheidend beurteilen, dieses ding der welt als das ding der

welt: n, oder als das dokument der historia: m.

----

(01)

es bleibt dem rezipienten

überlassen, sich selbst die möglichen situationen zu verdeutlichen(*1).

Hilfreich können die graphiken im argument: 2.52.04,

sein.

----

(*1) argument: //==>2.24.01.

(2.53.24/(b/02))<==//

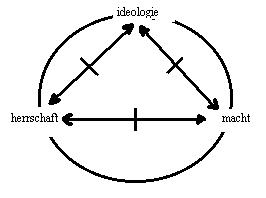

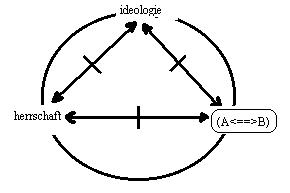

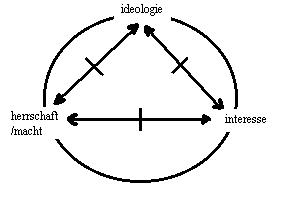

2.25.06

die wiederaufnahme und weiterentwicklung

des gedankens: 2.53.24/(i/02), in einer graphik.

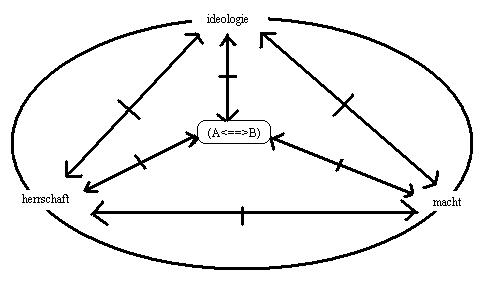

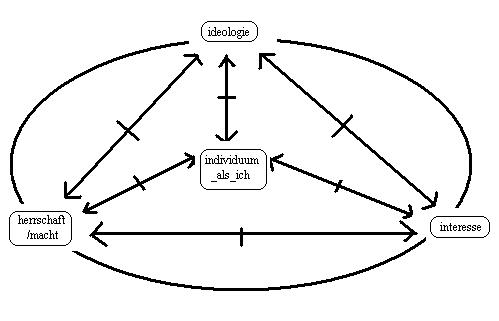

Im fokus steht das individuum als

ich: A, und sein genosse: B, die wechselseitig relationiert sind. Ihr gemeinsamer

bezugspunkt ist die ideologie, die sie gemeinsam teilen können oder

auch nicht(a).

Ihre relation ist durch die momente: macht und herrschaft, bestimmt. Es

ergeben sich 4 schemata, die nicht identisch fallen, aber übereinander

geschichtet in einer graphik zusammengefasst werden können(b).

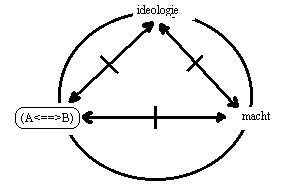

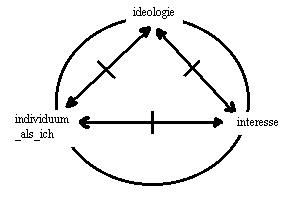

Das grundschema:

Die momente: ideologie,

herrschaft und macht.

Die relationen:

1.rel.: ideologie<==|==>herrschaft

2.rel.: ideologie<==|==>macht

3.rel.: herrschaft<==|==>macht.

graphik: 106a

Die schemata: 1-3, mit der relation:

A<==>B, als vermittelndem moment(c).

1.schema:

Die relationen:

1.rel.: (A<==>B)<==|==>ideologie

2.rel.: (A<==>B)<==|==>herrschaft

3.rel.: ideologie<==|==>herrschaft

graphik: 106b

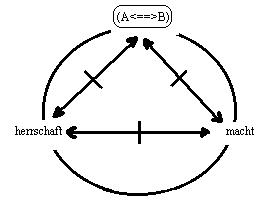

2.schema

1.rel.: (A<==>B)<==|==>ideologie

2.rel.: (A<==>B)<==|==>macht

3.rel.: ideologie<==|==>macht

graphik: 106c

3.schema

1.rel.: (A<==>B)<==|==>herrschaft

2.rel.: (A<==>B)<==|==>macht

3.rel.: herrschaft<==|==>macht

graphik: 106d

Die verknüpfung der 4 schemata

in einer

graphik: 106e

----

(a)

das problem dieses arguments

ist seine komplexität, die in ihrer darstellbarkeit nur begrenzt möglich

ist. Die möglichkeit, dass das individuum als ich und sein genosse

gegensätzlichen ideologien folgen, ist der regelfall; dieser soll

hier in analytischer absicht ausgeklammert bleiben. (a)<==//

(b)

der grundgedanke in den

argumenten: 2.24.38

und 2.24.76, wird aufgenommen

und angepasst weiter entwickelt. (b)<==//

(c)

die relation: (A<==>B),

kann im grundschema in den momenten: "ideologie, herrschaft und macht"

gleichrangig eingesetzt werden. Für die graphiken: 106b-d, ist in

jedem fall die 3.relation das kriterium der reihenfolge und im jeweils

ausgeschlossenen dritten moment ist die relation: (A<==>B), eingesetzt.

Die reihenfolge ist ad libitum. (c)<==//

(2.53.24/(i/02))<==//

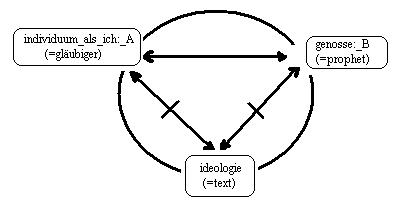

2.25.07

die wiederholung des gedankens:

2.53.24(i/03), in einer graphik.

Die momente sind: individuum als

ich: A(=gläubiger), der genosse:_B(=prophet) und die ideologie(=text)(a).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich:_A(=gläubiger)<==>genosse:_B(=prophet)

2.rel.: individuum_als_ich:_A<==|==>ideologie(=text)

3.rel.: genosse:_B(=prophet)<==|==>ideologie(=text).

graphik: 107

---

(a)

die termini in der klammer

verweisen auf die bestimmte funktion des individuums als ich und seines

genossen; folglich sind es eigenständige schemata, die in ihrer struktur

gleich sind, aber niemals identisch fallen können. Aus pragmatischen

gründen werden sie in einer graphik zusammengezogen. Die analyse ist

auf die grundstruktur reduziert. Alle erweiterungen, die die komplexität

des dargestellten weiter erhöhen, bleiben hier unberücksichtigt.

(2.53.24(i/03))<==//

2.25.08

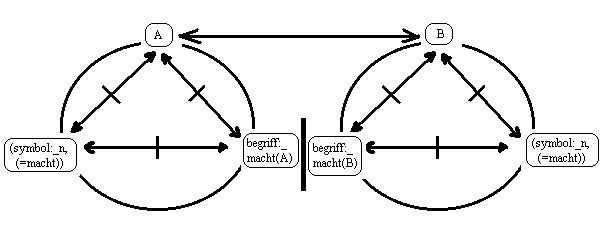

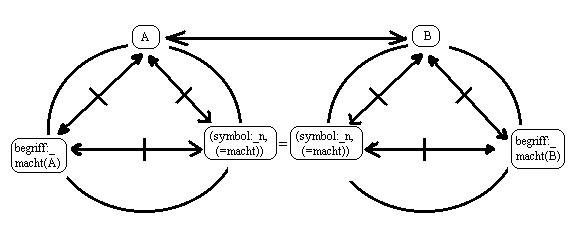

die wiederholung des gedankens:

2.53.20/(b), in einer graphik.

Im blick auf das symbol: n, macht repräsentierend(a),

kann die relation: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B, erweitert durch

das zeichen: "symbol:_n,(=macht)"(b)

auch in zwei abhängigen relationen: individuum_als_ich:_A<==|==>(symbol:_n,(=macht))

und (symbol:_n,(=macht))<==|==>genosse:_B, äquivalent darstellt werden(c):

graphik: 108a

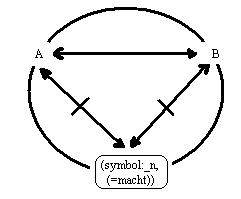

Der gedanke, wiederholt im trialektischen

modus:

Die relationen:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: A<==|==>(symbol:_n,(=macht)))

3.rel.: (symbol:_n,(=macht))<==|==>B.

graphik: 108b

---

(a)

das, was prima vista als

eine einfache konstellation erscheint, das ist, wenn secunda vista die

relation: A<==>B, analysiert wird, eine komplexe situation, die hier

kurz angedeutet sein soll. Das individuum als ich: A, und sein genosse:

B, können das symbol: n, mit dem begriff: macht, gefasst als phänomen,

relationieren. Damit sind zwei schemata gesetzt, die nicht identisch fallen

können, gleichwohl sie im symbol: n, macht repräsentierend, ein

ding der welt zur hand haben, das mit sich identisch sein muss. In der

entfalteten graphik, die graphiken: 108e und 108f, ist erkennbar, dass

einerseits das symbol: n, mit sich identisch sein muss, der begriff: macht,

als phänomen im symbol: n, repräsentiert, aber nicht identisch

sein kann, gleichwohl die begriffe: macht, gleich sein können, die

das individuum als ich: A, und sein genosse: B, denken(01). In dieser differenz

ist die voneinander abweichende einschätzung der macht zwischen beiden

zu verorten, einerseits markiert mit dem dicken senkrechten strich als

trennung, andererseits markiert mit dem gleichheitszeichen: =, als gleichheit

der machtbegriffe und/oder als identität des machtsymbols: n.

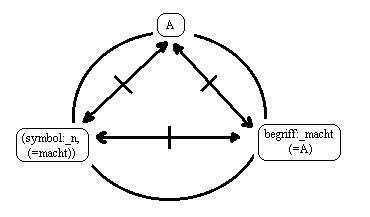

Die schemata: 1 und 2.

Die momente:

das individuum als ich:_A,

oder der genosse:_B,

das symbol:_n,

der begriff:_macht".

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich:_A/oder_genosse:_B<==|==>symbol:_n,(=macht)

2.rel.: individuum_als_ich:_A/oder_genosse:_B<==|==>begriff:_macht

3.rel.: symbol:_n,(=macht)<==|==>begriff:_macht

Das schema: 1,

in der perspektive des A:

symbol:_n,(=macht)<==|==>begriff:_macht(=A),

graphik: 108c

.

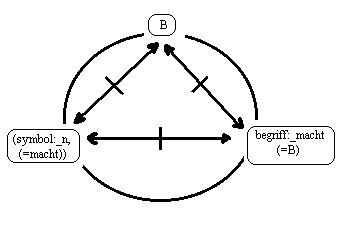

Das schema: 2,

in der perspektive des B:

begriff:_macht(=B)<==|==>symbol:_n(=macht),

graphik: 108d

.

Die verknüpfung der schemata: 1

und 2,

erstens

in der perspektive des machtbegriffs:

machtbegriff:_A||machtbegriff:_B:

graphik: 108e

zweitens

in der perspektive des symbols:_n,(=macht):

graphik: 108f

.

----

(01)

eine weitere stufe der komplexität

ist erreicht, wenn der genosse: B, und das individuum als ich: A, den begriff:

macht, des jeweils anderen zum moment ihrer relationen machen. Diese schemata,

niemals identisch fallend, sind in der übereinanderschichtung graphisch

nicht mehr überzeugend darstellbar(*1).

----

(*1) argument: //==>2.24.01.

(a)<==//

(b)

die differenz in der form

des zeichens: symbol: n, und des zeichens: symbol:_n,(=macht), ist stilistisch

begründet. (b)<==//

(c)

aus technischen gründen

in den graphiken auf die buchstaben: A und B, verkürzt.

(c)<==//

(2.53.20/(b))<==//

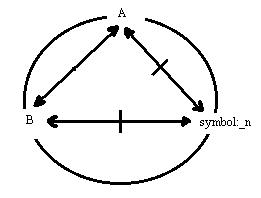

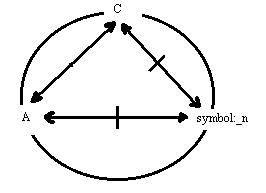

2.25.09

die wiederholung des gedankens:

2.53.20(d), in einer graphik.

Beteiligt sind: das individuum als

ich: A, der genosse: B, und der beobachtende dritte: C,(a).

Die wechselseitigen relationen zwischen den beteiligten: "A<==>B, B<==>C

und C<==>A" werden in der ausgangssituation erfasst. In jeder dieser

wechselseitigen relationen ist das symbol: n, macht repräsentierend, interpolierbar(b).

In der perspektive der analyse ergeben sich also drei schemata, die nicht

identisch fallen können(c),

die aber in der synhetisierenden reflexion von allen, die es betrifft,

miteinander in einer graphik verknüpft, gefasst werden(d).

Die ausgangssituation:

Die relationen:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: B<==>C

3.rel.: C<==>A.

graphik: 109a

Die schemata: 1-3,:

Die relationen:

1.schema:

1.rel.: A<==>B

2.rel.: A<==|==>symbol:_n

3.rel.: B<==|==>symbol:_n.

graphik: 109b

2.schema:

1.rel.: B<==>C

2.rel.: B<==|==>symbol:_n

3.rel.: C<==|==>symbol:_n

graphik: 109c

3.schema:

1.rel.: C<==>A

2.rel.: C<==|==>symbol:_n

3.rel.: A<==|==>symbol:_n

graphik: 109d

Die verknüpfung der vier schemata

in der

graphik: 109e

---

(a)

in den graphiken auf die

buchstaben: "A, B und C" verkürzt.

(a)<==//

(b)

//==>argument: 2.25.08.

Zusatz.

Die zeichen: "symbol:_n und (symbol:_n,(=macht))"

bezeichnen dasselbe und sind austauschbar.

(b)<==//

(c)

analog der graphiken: 106b-d,

in argument: 2.25.06.

(c)<==//

(d)

analog der graphik: 106e,

a.a.O. (d)<==//

(2.53.20(d))<==//

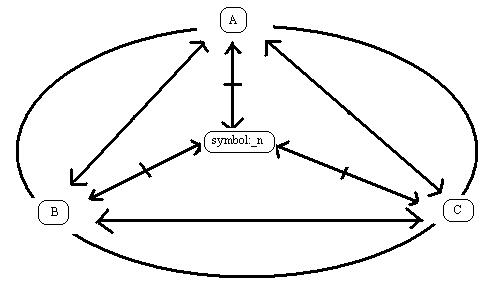

2.25.10

die wiederholung des gedankens:

2.53.02/(d), in einer graphik.

Fünf momente sind miteinander

relationiert. Die momente sind: "die ideologien und interessen, als phänomene

die begriffe: herrschaft und macht, und das individuum als ich: A, der

genosse: B, eingeschlossen". In der graphik sind die begriffe: herrschaft

und macht, als phänomene unter einem zeichen zusammengefasst, der

genosse, einschliesslich die wechselseitige relation: A<==>B, auf das

zeichen: individuum als ich, verkürzt.

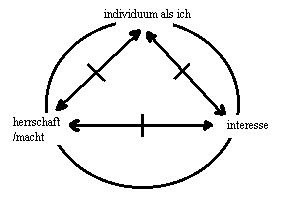

Das grundschema umfasst die momente:

ideologie, herrschaft/macht und interesse(a).

Die relationen:

1.rel.: ideologie<==|==>herrschaft/macht

2.rel.: ideologie<==|==>interesse

3.rel.: herrschaft/macht<==|==>interesse.

graphik: 110a

Im grundschema kann das moment: individuum

als ich, an stelle jedes der drei momente: "ideologie, herrschaft/macht

und interesse" eingesetzt werden. Es sind drei schemata, die nicht identisch

fallen können.

1.schema:

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>herrschaft/macht

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>interesse

3.rel.: herrschaft/macht<==|==>interesse-

graphik: 110b

2.schema:

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>interesse

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>ideologie

3.rel.: interesse<==|==>ideologie

graphik: 110c

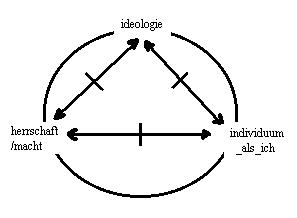

3.schema:

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>ideologie

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>herrschaft/macht

3.rel.: ideologie<==|==>herrschaft/macht

graphik: 110d

Die schemata: 1-3 in einer graphik

übereinandergelegt:

graphik: 110e

---

(a)

vgl. auch das argument:

2.25.09.

(a)<==//

(2.53.02/(d))<==//

2.25.11

die wiederholung des gedankens:

2.53.02/(h/01), in einer graphik.

In der wiederholung des gedankens

ist die terminologie etwas modifiziert(a),

ohne den kern des arguments anzutasten(b).

Die momente:

1. das individuum_als_ich:

A(=erzähler/=prophet)

2. der genosse: B(=zuhörer/=gläubiger)

3. der schöpfungsmythos.

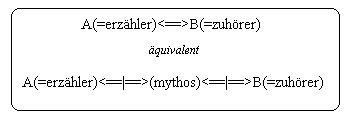

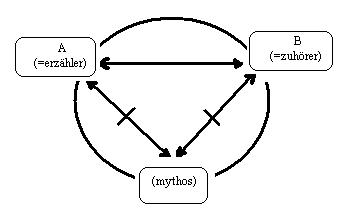

Im blick auf den schöpfungsmythos

gilt:

graphik: 111a

Dasselbe dargestellt im trialektischen

modus:

1.rel.: A(=erzähler)<==>B(=zuhörer)

2.rel.: A(=erzähler)<==|==>(mythos)

3.rel.: B(=zuhörer)<==|==>(mythos)

graphik: 111b

Der gedanke kann in seiner komplexität

weiter entfaltet werden. Vergleiche dazu das argument: 2.25.08/(a), das

analog übertragbar ist.

---

(a)

in den relationsformeln

aus technischen gründen verkürzt.

(a)<==//

(b)

vergleiche auch die argumente:

2.25.07

und 2.25.08, die in ihrer struktur gleich sind

und in denen vergleichbare gegenstände in modifizierten perspektiven

im blick stehen. (b)<==//

(2.53.02/(h/01))<==//

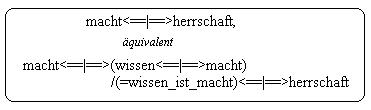

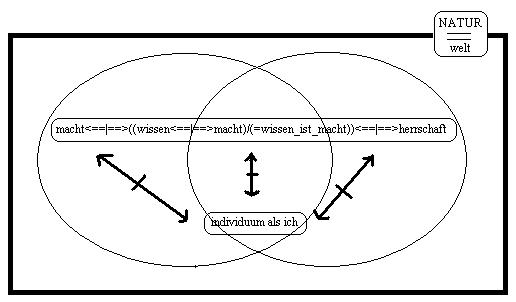

2.25.12

die wiederholung des gedankens:

2.53.31/(b/03), in einer graphik.

Wenn das individuum als ich: A,

den satz: wissen ist macht, ausgedrückt als relation, in der relation:

individuum_als_ich:_A<==|==>(wissen<==|==>macht), fasst, dann fasst

es diese relation immer im horizont eines dritten moments, das ausgeschlossen

ist. Das dritte moment kann entweder die macht sein oder die herrschaft.

Die situation ist komplex.

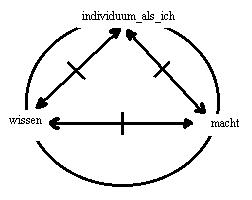

Zum ersten

kann das individuum als ich die

momente: macht oder wissen, in zwei relationen fassen. Im trialektischen

modus weist die dritte relation: wissen<==|==>macht, das individuum

als ich als das ausgeschlossene dritte moment aus.

Die momente:

das individuum als ich,

das wissen und die macht.

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>wissen

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>macht

3.rel.: wissen<==|==>macht.

graphik: 112a

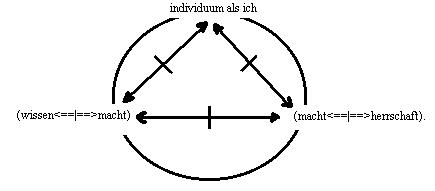

Zum zweiten

kann das individuum als ich die

relation: wissen<==|==>macht, als moment einer relation setzen(a),

aber diese setzung ist nur im horizont eines dritten moments möglich.

Denkbar sind der begriff: welt, die vorstellung einer ideologie, oder,

wie im vorliegenden fall, die relation: macht<==|==>herrschaft.

Die momente sind:

1. das individuum als ich

2. die relation: (wissen<==|==>macht)

3. die relation: (macht<==|==>herrschaft).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>(wissen<==|==>macht)

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>(macht<==|==>herrschaft)

3.rel.: (wissen<==|==>macht)<==|==>(macht<==|==>herrschaft).

graphik: 112b

-

Im blick

auf die relation: wissen<==|==>macht, traditional formuliert: wissen

ist macht, sind zwei schemata zu unterscheiden, die nicht identisch fallen.

Zwar kann die relation: wissen<==|==>macht, in der relation: macht<==|==>herrschaft,

als vermittlungsmoment (=wissen ist macht) interpoliert werden,

graphik: 112d (layout)

, aber in der darstellung im trialektischen

modus liegen zwei schemata vor, die nicht identisch fallen können

und in einer graphik wie folgt zusammengefasst werden(b).

graphik: 112c

----

(a)

das ist die konstellation,

in der im trialektischen modus scheinbar eine 4.relation gesetzt ist(01).

De facto markiert die sogenannte 4.relation ein neues schema, das mit dem

ausgangsschema nicht identisch fallen kann.

----

(01)

argumente: //==>2.23.10

//==>2.24.14 //==>2.24.33.

Und //==>INDEX/sachregister,

stichwort: relation/4. (a)<==//

(b)

die elipsen im dünnen

strich markieren die schemata. Hinzugefügt ist die unterscheidung:

welt||NATUR. (b)<==//

(2.53.31/(b/03))<==//

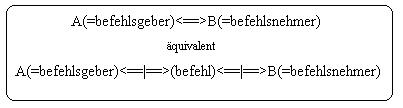

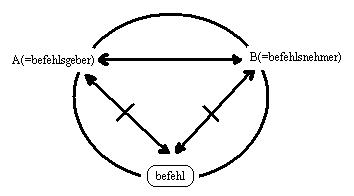

2.25.13

der gedanke: 2.53.33/(c),

in einer graphik dargestellt.

Der ausgangspunkt ist die soziale

beziehung zwischen dem individuum als ich: A, und seinem genossen: B. Dazwischen

steht der befehl als das vermittelnde moment.

Die relation: A(=befehlsgeber)<==>B(=befehlsnehmer),

ist äquivalent mit der situation: A(=befehlsgeber)<==|==>(befehl)<==|==>B(=befehlsnehmer),(a).

graphik: 112a

Dargestellt im trialektischen modus,

ist die funktion des befehls als mittel sinnfällig. Die momente sind

das individuum als ich: A, in der funktion des befehlsgebers, der genosse:

B, in der funktion des befehlsnehmers und der befehl.

Die relationen sind:

1.rel.: A(=befehlsgeber)<==>B(=befehlsnehmer)

2.rel.: A(=befehlsgeber)<==|==>befehl

3.rel.: B(=befehlsnehmer)<==|==>befehl.

graphik: 113b

----

(a)

durch den befehl wird die

wechselseitige relation in die beiden abhängigen relationen: A(=befehlsgeber)<==|==>befehl

und befehl<==|==>B(=befehlsnehmer), aufgelöst.

(2.53.33/(c))<==//

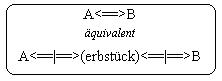

2.25.14

die wiederholung des gedankens:

2.53.15/(a), in einer graphik.

Die grundstruktur ist überschaubar(a).

Die momente sind das individuum als ich: A, der genosse: B, und das verbindende

mittel als phänomene der herrschaft und/oder der macht, die gewalt

eingeschlossen.

Die relationen:

1.rel.: ind._als_ich:_A<==>genosse:_B

2.rel.: ind._als_ich:_A<==|==>mittel(=phän.d.macht/herrschaft,gewalt)

2.rel.: genosse:_B<==|==>mittel(=phän.d.macht/herrschaft,gewalt).

graphik: 114

-

-

----

(a)

die struktur der relationen

mit dem moment: mittel, sind dann komplex, wenn das wechselspiel der mittel,

die phänomene der herrschaft und/oder der macht, die gewalt eingeschlossen,

mit in das kalkül einbezogen werden. Die abhängige wechselwirkung

zwischen den phänomenen der herrschaft, der macht und der gewalt ist

andernorts bereits erörtert(01).

----

(01)

argument: //==> 2.25.08.

Zusatz. Weitere hinweise über

das register; die stichworte:

macht, herrschaft und gewalt.

(2.53.15/(a))<==//

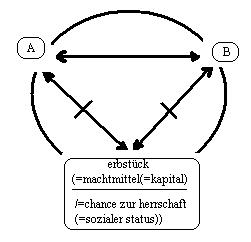

2.25.15

die wiederholung des gedankens:

2.53.38/(b/01), in einer graphik.

In der relation: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B,

definiert als eine relation der macht oder der herrschaft, hat das erbstück,

verdinglicht in den symbolen der königswürde, die funktion der

vermittlung. Das erbstück kann ein mittel der macht(=kapital) sein

oder eine chance zur herrschaft(=sozialer status)(a).

Das erbstück ist das vermittelnde

moment, das die wechselseitige relation zwischen dem individuum als ich:

A, und seinem genossen: B, in zwei abhängige relationen verändert,

die, obgleich das erbstück mit sich identisch ist, nicht identisch

fallen können. Das erbstück als das vermittelnde moment hat zwar

die funktion, macht oder herrschaft vertretend zu symbolisieren, aber es

kann die herrschaft oder die macht selbst nicht sein.

graphik: 115a

Dasselbe dargestellt im trialektischen

modus.

Die momente:

das individuum als ich:

A,

der genosse: B,

das erbstück(=machtmittel(=kapital)/=chance

zur herrschaft(=sozialer status))(b).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich:_A<==>genosse:_B

2.rel.: individuum_als_ich:_A<==|==>erbstück(=m/c)

3.rel.: genosse:_B<==|==>erbstück(=m/c).

graphik: 115b

---

(a)

unter dem terminus: erbstück,

können auch die termini: "machtmittel, kapital, chance zur herrschaft

und sozialer status" subsumiert werden. Damit ist, wenn der gedanke im

trialektischen modus dargestellt wird, eine komplexität der möglichkeiten

angezeigt, die, die möglichkeiten in einer graphik zusammenfassend,

nur schwer darstellbar ist(01). Jede relation steht für sich und kann

mit den anderen nicht identisch fallen, gleichwohl diese relationen im

diskurs als gleich, auch fälschlich als identisch gehändelt werden.

----

(01)

die komplexität der

möglichen verknüpfungen wird nicht dargestellt(*1).

----

(*1) argument: //==>2.24.01/(c).

(a)<==//

(b)

aus technischen gründen

gelegentlich auf die zeichen: "A, B und m/c" verkürzt.

(b)<==//

(2.53.38/(b/01))<==//

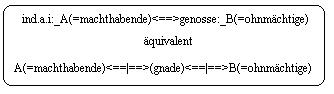

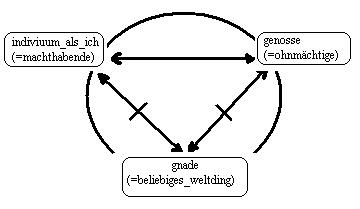

2.25.16

die wiederholung des gedankens:

2.53.16/(a/04), in einer graphik.

Die relation: individuum_als_ich:_A(=machthabende)<==>genosse:_B(=ohnmächtige),

ist in der vermittlung durch das moment: gnade, äquivalent mit den

möglichen relationen, zusammengefasst in dieser formel: ind.a.i.:_A(=machthabende)<==|==>(gnade)<==|==>gen.:_B(=ohnmächtige).

graphik: 116a

Dasselbe dargestellt im trialektischen

modus.

Die momente:

das individuum als ich(=machthabende)

der genosse(=ohnmächtige)

die gnade(=beliebiges_weltding).

Die relationen:

1.rel.: ind._als_ich(=machthabende)<==>genosse(=ohnmächtige)

2.rel.: ind._als_ich(=machthabende)<==|==>gnade(=beliebiges_weltding)

3.rel.: genosse(=ohnmächtige)<==|==>gnade(=beliebiges_weltding)

graphik:

(2.53.16/(a/04))<==//

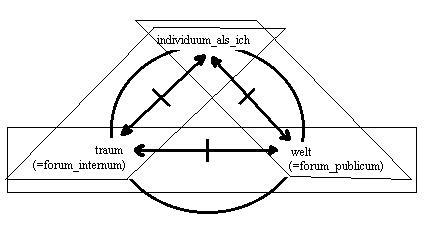

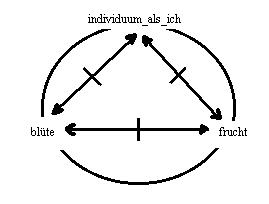

2.25.17

die wiederholung des gedankens:

2.83.11/(c), in einer graphik.

Der gedanke kann in zwei versionen

als graphik wiederholt werden. Zum ersten sind es die momente: das individuum

als ich, der traum(=forum_internum) und die welt(=forum_publicum), zum

zweiten sind es die momente: das individuum als ich, die geträumte

blüte und die reale frucht. Das, was die welt oder der traum ist,

real vermittelt sind der traum und die welt nur im individuum als ich,

das in der relation: traum<==|==>welt, das ausgeschlossene dritte moment

ist, nicht anders in der relation: blüte<==|==>frucht. Das individuum

als ich hat real verfügbar entweder die welt oder den traum, respektive

die blüte oder die frucht(a).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>traum(=forum_internum)

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>welt(=forum_publicum)

3.rel.: traum(=forum_internum)<==|==>welt(=forum_publicum).

graphik: 117a

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>blüte

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>frucht

3.rel.: blüte<==|==>frucht.

graphik: 117b

---

(a)

die relationen sind in der

graphik: 117a, exemplarisch mit vierecken in dünnem strich markiert;

in der graphik: 117b, ist die markierung analog zu interpolieren.

(a)<==//

(2.83.11/(c))<==//

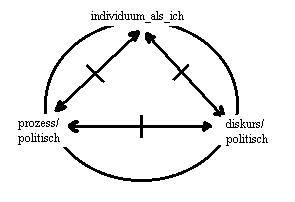

2.25.18

die wiederholung des gedankens:

2.83.15/b/04/*3), in einer graphik.

Die momente:

das individuum als ich

der politische prozess(=prozess/politisch)

der politische diskurs(=diskurs/politisch).

Die relationen:

1.rel.: individuum_als_ich<==|==>prozess/politisch

2.rel.: individuum_als_ich<==|==>diskurs/politisch

3.rela.:prozess/politisch<==|==>diskurs/politisch.

graphik: 118

(2.83.15/b/04/*3))<==//

------

fortsetzung:

subtext: 2.31.01

bis 2.31.11

<==//

(anfang/bibliograpische angaben)

stand: 16.04.01.

zurück/übersicht

//

zurück/bibliographie

//

zurück/bibliographie/verzeichnis

//